Cording spähte von der Veranda aus in Steves Zimmer. Der Junge schlief. Es hatte keinen Sinn, ihn zu wecken, denn schon in wenigen Minuten sollte er seine neue Begleiterin treffen. Er suchte die Lobby auf, setzte sich in einen der Korbsessel und wartete. Der italienische Kollege neben ihm sprang auf und begrüßte eine gut gelaunte, hübsche Tahitianerin.

„This Job is molto fantastico ...“, flüsterte er Cording zu und verschwand mit der Frau nach draußen.

Cording musste grinsen.

„Monsieur Cording ...!“, hörte er den jungen Burschen hinter der Rezeption rufen. Er blickte auf. Am Empfangspult lehnte eine füllige Frau, eine mit Doppelkinn und feisten, wabbelnden Oberarmen.

„Uupa?“, fragte er und erhob sich. „Mein Name ist Cording. Omai hat mir versprochen, dass Sie sich um mich kümmern werden ...“

Omai war gnadenlos.

Seine neue Begleiterin schlug vor, die gemeinsamen Exkursionen über die Insel mit einem Spaziergang durch Papeete zu beginnen, damit er sich ein Bild von der Umgestaltung der Hauptstadt machen konnte. Er willigte ein. Zu seinem Erstaunen gingen sie zu Fuß, und trotz ihrer enormen Fülle schritt Uupa behände aus wie ein Flusspferd auf der Flucht. Cording vermochte ihr Tempo kaum zu halten. Der Schweiß rann ihm schon nach kurzer Zeit in den Nacken, seine Führerin hingegen blieb trocken, als sei sie frisch abfrottiert worden. Auf dem Weg erzählte Uupa, dass die Gärten, die sie passierten, früher mit Betonmauern umgeben gewesen waren, deren Abriss auf Tahiti nun weitgehend abgeschlossen sei. Auf Huahine, Raiatea und Moorea würden die Abrissarbeiten nächstes Jahr beginnen. Ihre dunkle Stimme gab dem nüchternen Vortrag etwas Sinnliches.

Cording hätte sich ein persönliches Gespräch gewünscht, aber Uupa spulte ihr Pensum herunter wie eine Fremdenführerin. Sie erreichten die Tankstelle, die früher von BP betrieben worden war. Er erinnerte sich, das ihm das gelbgrüne Logo immer geholfen hatte, auf eine tückische Gabelung aufmerksam zu werden, an der man sich rechts halten musste, wenn man ins Stadtzentrum von Papeete wollte. Uupa klärte ihn darüber auf, dass alle Autos auf Tahiti inzwischen solar-elektrisch betrieben wurden. Während sie über die schädlichen Auswirkungen des Kohlendioxyds referierte, hockte sich Cording mit dem Rücken an eine Aufladestation, ohne dass ihm das vorgetäuschte Interesse aus den Gesichtszügen glitt.

„Haere tu, haere tu!“, mahnte Uupa, was so viel hieß wie: Und weiter geht’s! „Fällt dir an der Straße irgendetwas auf?“, fragte sie, als sie an der besagten Gabelung anlangten. Sie duzte ihn, was nicht recht zu ihrem schroffen Verhalten passen wollte, aber die maorische Sprache kennt kein Sie und so benutzten sie es im Französischen auch nicht.

„Die rechte Spur ist bedeutend heller“, sagte Cording zögernd, als befürchtete er, für seine Antwort gerüffelt zu werden. Dabei war es nicht zu übersehen: die Fahrbahn war in der Mitte wie durch eine Naht getrennt, links der dunkle Asphalt, rechts der hellere.

„Richtig“, sagte Uupa. Sie ging erstaunlich gewandt in die Hocke und strich mit der Handfläche über den Belag. Cording folgte ihrem Beispiel. Der Untergrund fühlte sich elastisch an.

„Was ist das?“, fragte er. Asphalt war es jedenfalls nicht.

„Reiskleie*. Reiskleie fällt beim Mahlen und Polieren von Naturreis an und besteht aus Samenschale und Keimlingen. Sie lässt sich zu einem besonders abriebfesten Straßenbelag verarbeiten. Zudem ist das Fahren darauf deutlich geräuschärmer. Vorsicht ...!“

Ein Auto rauschte an Cording vorbei, er hatte es nicht kommen hören.

„Auch Aquaplaning gehört auf diesem Untergrund der Vergangenheit an“, fuhr Uupa fort, „die Oberfläche ist porös, so dass sich kein Wasser auf ihr sammelt. Bis vor wenigen Jahren wurde Reiskleie ausschließlich zum Auffüllen von Mülldeponien oder als Viehfutter verwendet. Jetzt werden der Kleie Naturharze beigemischt. Man erhitzt das Ganze und erhält einen Baustoff, den man durch geringfügige Veränderungen in der Zusammensetzung sogar elektrisch aufladen kann, so dass die Straßen in Zukunft große Sensoren sein werden, die eine computergesteuerte Überwachung des Verkehrs möglich machen. Auf Tahiti wird das nicht nötig sein, denn die Zahl der Inselbewohner soll limitiert bleiben und Privatautos gibt es sowieso nicht mehr. So, genug geschwatzt! Haere tu, haere tu!“

Cording war beeindruckt.

„Wo kriegt ihr das Zeug denn her?“, rief er der vorauseilenden Uupa hinterher. „So viel ich weiß, ist Reisanbau auf Tahiti doch gar nicht möglich!“

„Aus Japan“, antwortete seine Begleiterin. „Die Japaner sind die einzigen auf der Welt, die Reiskleie auf diese Weise veredeln. Sie schicken das fertige Material in Spezialschiffen, es darf ja nicht hart werden und muss sofort ausgelegt werden. Da wir aber nur eine Schiffsladung pro Monat bekommen, geht die Umstellung nur zögerlich voran. Deshalb haben wir uns nach anderen Lösungen umgesehen.“

Sie erwähnte das Wissenschaftsinstitut auf der Halbinsel Iti, das ehemalige Centre Océanologique du Pacifique, dem es gelungen war, einen ähnlichen Belag zu entwickeln. Schließlich verfügte Tahiti über genügend pflanzliche Rohstoffe, die sich in gleicher Weise eigneten.

Uupa bog rechts ab auf ein verwildertes Gelände, das von einem verfallenen dreistöckigen Haus beherrscht wurde. Dort begann sie, ganze Büschel großblättriger Pflanzen auszurupfen, die den Boden fast vollständig bedeckt hielten und bis ins Gebäude wucherten.

„Du darfst mir ruhig dabei helfen“, meinte sie nach einer Weile. Cording gehorchte. Wie seine Begleiterin warf auch er die abgeernteten Blätter auf einen Haufen.

„Es macht nur Sinn, wenn du sie mit den Wurzeln aus der Erde ziehst“, belehrte ihn Uupa.

Was Cording zunächst für ein unbedeutendes Intermezzo gehalten hatte, wuchs sich zu einem veritablen Job aus. Quadratmeter für Quadratmeter befreiten sie die Erde aus der Umklammerung des Unkrauts, denn als solches musste man das imposante Gewächs wohl bezeichnen, an dem sich Uupa eifrig zu schaffen machte. Cording fand die Pflanze sehr schön, die Nervatur des Blattes bestand aus drei vom Blattansatz bis zur Blattspitze verlaufenden Hauptadern, die durch rechtwinklig abzweigende Seitenadern verbunden waren. Die Stängel, von denen die ellipsenförmigen Blätter abzweigten, waren vierkantig. Seinem Hamburger Balkon würde dieses „Unkraut“ zur Zierde gereichen.

Cording war es nicht gewohnt, körperlich zu arbeiten und besonders die gebückte Haltung machte ihm zu schaffen. Sein Rücken schmerzte, und hätte es da nicht die Palmen gegeben, die das Sonnenlicht brachen und wohltuenden Schatten spendeten, wäre die Hitze unerträglich geworden. Wenn er Uupas Hyperaktivität richtig deutete, würden sie das Gelände nicht eher verlassen, bis der letzte Strunk ausgerissen war. Und genauso kam es. Die Sonne stand schon tief, als Uupa die abgeernteten Haufen inspizierte.

„Was hat es mit dieser Pflanze eigentlich für eine Bewandtnis?“, fragte Cording, während er sich unter dem dünnen Strahl eines Gartenschlauchs die Hände wusch.

„Wir haben es hier mit der Miconia calvescens zu tun“, antwortete seine Begleiterin, „einem Schwarzmundgewächs. Die Miconia ist eigentlich ein südamerikanischer Baum, der 1937 als Ziergehölz den botanischen Garten von Tahiti bereichern sollte. Von dort ist er ausgebrochen und hat sich innerhalb eines halben Jahrhunderts zur dominanten Baumart auf der Insel gemausert. Die Dinger können bis zu fünfzehn Meter hoch werden. Das hier sind nur Sprösslinge, aber wenn wir nicht aufpassen, wächst uns die Geschichte über den Kopf. Jeder Tahitianer ist aufgerufen, sofort tätig zu werden, wenn er die Pflanze irgendwo entdeckt. Der Kampf gegen dieses Gewächs ist uns in Fleisch und Blut übergegangen. So gesehen hast du dich um Tahiti verdient gemacht. Ich meine das ernst. Du hast heute einen ersten Schritt getan, um dich mit unserer Insel zu verbinden.“

Langsam schlenderten sie zurück zur Straße.

Cording reagierte verlegen auf das unerwartete Kompliment. Er dachte an die strengen Einreisevorschriften auf Neuseeland, die er als Schikanen empfunden hatte. Jetzt begann er zu begreifen. Die einheimischen Pflanzen aus ihrer natürlichen Balance zu bringen, brachte weitreichende Probleme mit sich, in Afrika und Asien gingen ganze Volkswirtschaften an den invasiven Arten aus Fauna und Flora zu Grunde. Und was die Gen-Industrie an Nothelfern bereitstellte, um den ausbrechenden Hungersnöten zu begegnen, wirkte nur kurzfristig und verschlimmerte die Situation in der Regel. In Thailand, Vietnam und Kambodscha gab es vor fünfzig Jahren 128 verschiedene Reissorten, je nach Höhenlage und Bodenbeschaffenheit. Heute waren es noch drei, und alle entstammten den Laboren der weltweit agierenden GENius Corporation. Wo diese genmanipulierten Produkte angebaut wurden, waren die Böden spätestens nach zwölf Ernten ausgelaugt und nicht mehr zu gebrauchen.

Uupa winkte einem Taxi. Sie schlug vor, dass man sich morgen früh direkt in Papeete treffen sollte, gegen acht Uhr an der Kathedrale.

„Ich kann nur hoffen, dass Papeete miconiafrei ist“, rief Cording und griff sich in den Rücken.

Zum ersten Mal huschte ein Lächeln über Uupas Gesicht. So übel war sie gar nicht.

Bei Steve brannte noch Licht. Cording klopfte an. Die körperliche Arbeit steckte ihm noch in den Knochen, er fühlte sich steif wie ein Brett. Aber der latente Schmerz war eingekapselt in ein Gefühl der Euphorie. Wenn er in Zukunft in den Genuss einer Endorphinausschüttung kommen wollte, dachte er, brauchte er nur gemeinnützig tätig zu werden.

Steve öffnete, sagte kurz „Hi!“ und verschwand wieder an den Computer. Sie hatten sich seit einer Woche nicht gesehen, Cording konnte also erwarten, dass man sich in die Augen schaute, ein wenig plauderte, sich erklärte und mit einigem Glück sogar austauschte über die gegenseitigen Erfahrungen. Dem war offensichtlich nicht so.

Er legte sich aufs Bett. Der Junge schien nicht sauer zu sein, sondern einfach nur konzentriert. Und er hatte ein Recht darauf, dass man ihn nicht störte in seiner Konzentration, nicht wenn man Cording hieß und sich in den vergangenen Tagen einen Dreck um ihn gekümmert hatte.

„Können Sie mir vielleicht verraten, was damit gemeint ist?“, fragte Steve unvermittelt.

„Ich kenn mich mit deinem Computerspiel nicht aus, das weißt du doch“, antwortete Cording und machte keinerlei Anstalten, sich zu erheben.

„Ich bin nicht im Game. Ich wollte mich im Eco-Archiv von Global Oil nur über die Weltenergiereserven schlau machen. Dabei muss ich durch ein kurzfristiges Leck ins E-Mail-Depot gerutscht sein ... Das passiert manchmal, wenn die Zentralrechner überfordert sind. Auf diese Weise ist vor kurzem ein vierzehnjähriger Computerfreak aus Iowa an geheime Akten des Pentagon gekommen. War ein Riesenskandal. Müßten Sie doch eigentlich noch wissen als Journalist ... Normalerweise sind die Zugänge so kompliziert verschlüsselt, dass sie nicht zu knacken sind.“ Steve stutzte: „Interessant ...“, sagte er, „sieht aus, als hätten wir es hier mit einem Schriftverkehr auf höchster Ebene zu tun ...“

Cording schnellte hoch. Mit schmerzverzerrtem Gesicht hockte er sich neben Steve an den Laptop.

„Auf keinen Fall darf der Präsident davon Wind bekommen, Ray“, las er, „nicht bevor die Aktion vollständig angelaufen ist. Wir bringen ihn nur ins Spiel, wenn die IMB davon erfahren sollte. Aber solange wir nicht in internationalen Gewässern tätig werden, sind denen die Hände gebunden. Mein Gott, wie ich unsere chinesischen Freunde beneide. Die fackeln nicht lange, die handeln einfach. Ist es nicht ein Witz, dass die Retter der amerikanischen Volkswirtschaft im Geheimen agieren müssen wie Verbrecher? Wir sehen uns nächste Woche, wenn die Delegation aus Peking eintrifft.“

Unterschrieben war die Mail mit Bob. Es konnte sich dabei nur um Robert McEwan handeln, dachte Cording. McEwan war Präsident von Global Oil, einer von fünf multinationalen Konzernen, die den Weltmarkt inzwischen unter sich aufgeteilt hatten. Der Mann war unfassbar reich und mächtig. Erst kürzlich hatte Cording im Fernsehen einen Bericht über die Monsterjets gesehen, die bei amerikanischen Multimilliardären inzwischen zum Fuhrpark gehörten. Gegen die mit Schlafzimmern, Büros, Bars und Bowlingbahnen ausgestatteten Dreamliner nahm sich die Airforce One wie eine Sozialwohnung aus. McEwan hatte sogar eine Tabledancefläche mit Stripstange installieren lassen.

IMB. Was bedeutete nochmal IMB?

„Kannst du das checken?“, fragte Cording.

Steves Finger kreisten über der Tastatur, als befürchtete er, die kleinste Berührung könnte dem geheimnisvollen Spuk ein Ende bereiten.

„Scheiße!“, rief er. „Weg ist es ... “

„An wen war die Mail überhaupt gerichtet?“, fragte Cording. „Hast du das noch im Kopf?“

„An das Energieministerium in Washington“, antwortete Steve.

Ray’ war also Ray Manzarek, Minister für Energie und Bodenschätze! Allmählich wurde Cording die Sache unheimlich. Jetzt fiel es ihm wieder ein: IMB war die Internationale Meeresbehörde der Vereinten Nationen! Ohne ihre Einwilligung durfte sich niemand an den letzten Bodenschätzen der Ozeane vergreifen. Was um Himmelswillen ging da vor?

Steve versuchte, die Schritte zu wiederholen, die ihn vorhin zufällig in das Mailprogramm katapultiert hatten, aber diesmal blieb ihm die Tür zur Vorstandsetage von Global Oil verschlossen.

Cording quälte sich zurück aufs Bett. Am besten sie vergaßen das Komplott, das da geschmiedet wurde, so etwas passiert in der Vernunftehe von Politik und Hochfinanz jeden Tag. Er war froh, dass das Eis zwischen ihm und dem Jungen nun endgültig gebrochen schien. „Was ist das für ein Spiel, dieses ‚Warrior-Game‘?“, fragte er. „Worum geht es dabei?“

Steve drehte sich um.

„‚World Warrior V.‘! Nie gehört?“

Cording zuckte mit den Achseln.

„Sie haben keine Kinder, oder?“

„Nein.“

„Dachte ich mir, sonst wüssten Sie mit Sicherheit bescheid. Das Motto des Spiels lautet: ‚Retten Sie die Welt!‘ Der Spieler wird zunächst mit den Problemfeldern vertraut gemacht, die das Leben auf der Erde gefährden: Klimakollaps, Wasserknappheit, Hunger, Kriege, Überbevölkerung, soziale Zerwürfnisse, Seuchen, Atomkatastrophen, Terrorismus und so weiter. Die Aufgabe besteht nun darin, einem Expertenparlament Lösungsvorschläge zu unterbreiten, die den zu erwartenden Schaden begrenzen sollen. Das Fatale dabei ist, dass alle Probleme miteinander verzahnt sind, dass man sozusagen aus der Mitte der Gefahr abwägen muss, was an den verschiedenen Fronten zu tun ist. Es macht zum Beispiel wenig Sinn, einer Seuche mit Medikamenten zu begegnen, die sich kaum einer leisten kann. Gespielt wird übers Internet.“ Steve war zum ersten Mal wirklich bei der Sache, so lange hatte Cording ihn noch nie am Stück reden hören. „Eigentlich müsste man das Geld abschaffen“, fuhr der Junge fort, „aber soweit will ich noch nicht gehen. Komisch, je mehr ich in Erfahrung bringe, desto radikaler werden die Antworten, die mir einfallen.“

„Wie viele Leute sind denn an dem Spiel beteiligt?“

„Zu Beginn waren es 36 Millionen. Jetzt sind es noch achttausend.“

„Wow, da hast du es aber verdammt weit gebracht ...“

Steve nickte. Stolz schien er auf seine Topleistung nicht zu sein.

„‚Warrior V.‘ wird rund um den Globus gespielt“, fuhr er fort, „in Echtzeit. Und das auf ziemlich hohem Niveau. Wer sich eine längere Pause gönnt, riskiert den Rausschmiss. Schlafen, essen, spazieren gehen, mit Freunden rumhängen, das alles geht von der wertvollen Spielzeit ab und verschlechtert die Chancen, im Game zu bleiben. — alles Harakiri. Es mag Ihnen vielleicht verrückt erscheinen, aber für den wahren Warrior sind diese Bedingungen der Kick schlechthin.“

Er zeigte Cording eine geringfügige Schwellung auf seinem Unterarm. „Wenn man das Spiel kauft, ist der Chip dabei. Auch das Gerät, mit dem man sich das Ding unter die Haut tuckert. Mit dem Chip messen sie den Grad deiner Erschöpfung — Puls, Blutdruck, all das. Die körperliche Verfassung geht voll ein in die Bewertung.“ Steve schaltete den Laptop aus. „Aber kein Mensch weiß ganz genau, nach welchen Kriterien jemand rausfliegt oder drin bleibt, und wer einmal draußen ist, hat keine Chance, sich über den Fortgang des Spiels zu informieren, er ist abgeschnitten. Am Ende kennen nur das Expertengremium und der Gewinner die vollständige Antwort auf die Probleme. So weit so gut. Aber da ist noch etwas — etwas, was mir allmählich Angst zu machen beginnt ...“

„Und das wäre?“

„Es hat ganz langsam angefangen, eigentlich erst, nachdem ich es unter die letzten Hunderttausend geschafft hatte. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen das erklären soll. Manchmal habe ich das Gefühl, als würde dieses Spiel die Kontrolle über mein Handeln übernehmen. Die Sachlage zwingt mich dazu, Ideen zu entwickeln, die man eigentlich nicht einmal denken darf. Aber genau diese Skrupellosigkeit ist es, die den Spieler vorankommen lässt. Wer bereit ist, Aids per Giftgas zu bekämpfen, wer Rohstoffquellen mit militärischer Gewalt erschließt und Massensterilisationen in Indien und China veranlasst, der fliegt garantiert nicht raus. So brutal läuft das inzwischen ab. Das Irre ist, dass es bei realer Betrachtung der Lage kaum andere Möglichkeiten gibt. Wenn man erst einmal angefangen hat, in diese Richtung zu denken, befindet man sich in einer Reuse, aus der es kein Entrinnen mehr gibt. Man heckt eine perverse Idee nach der anderen aus und wenn sie pervers und radikal genug ist, kommt man mit ein wenig Glück in die nächste Runde. Was muss jemand erst in der Birne haben, der es bis in die Top-Ten geschafft hat? Was hat das Game bis dahin aus ihm gemacht?“

Cording war beeindruckt von Steves Analyse. Es war das erste Mal, dass er ihm gegenüber wirklich etwas von sich preisgab.

„Du hast recht“, sagte Cording, „es ist ein perverses Spiel. Ich frage mich, an was man eure Generation eigentlich gewöhnen will. Und, was willst du jetzt machen? Spielst du weiter?“

Steve nickte müde.

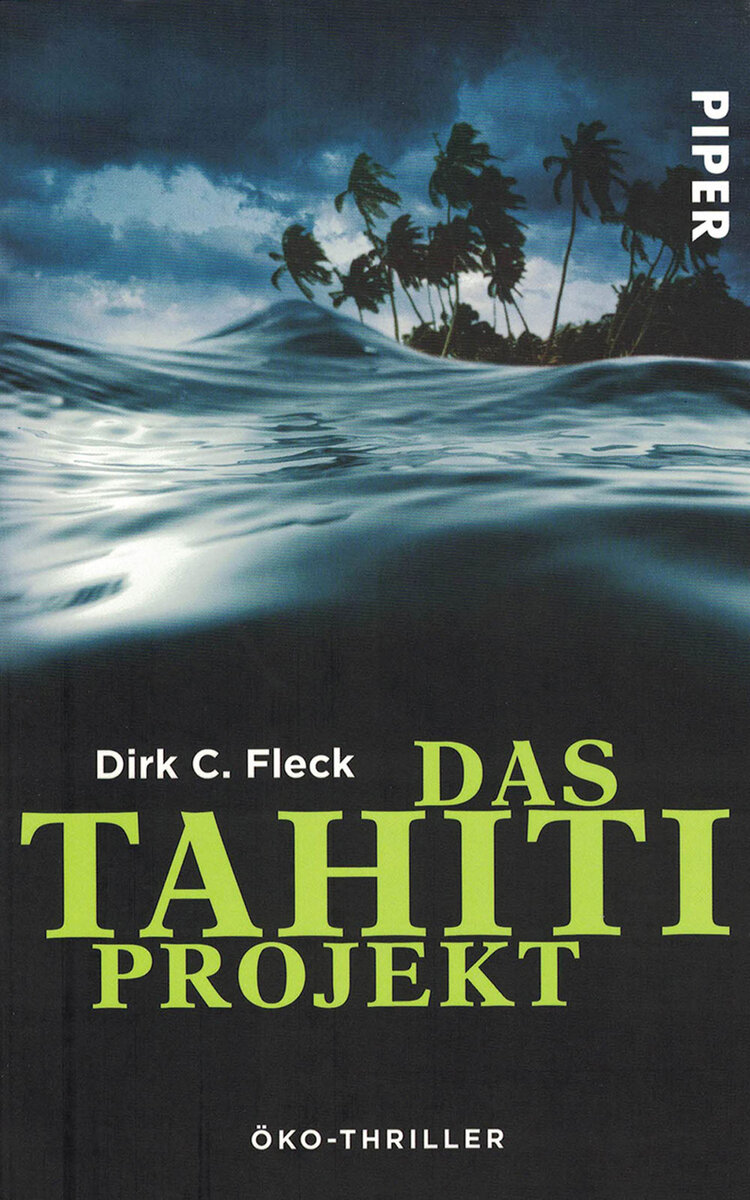

Hier können Sie das Buch bestellen: equilibrismus.org

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem Dauerauftrag von 2 Euro oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder senden Sie einfach eine SMS mit dem Stichwort Manova5 oder Manova10 an die 81190 und mit Ihrer nächsten Handyrechnung werden Ihnen 5, beziehungsweise 10 Euro in Rechnung gestellt, die abzüglich einer Gebühr von 17 Cent unmittelbar unserer Arbeit zugutekommen.

Quellen und Anmerkungen:

*Die Erklärungen der im Roman verwendeten Fachbegriffe sowie Hinweise für interessierte Leser auf weiterführende Literatur oder Webseiten befinden sich im Buch. Obwohl das „Tahiti-Projekt“ ein Zukunftsroman ist, sind die in ihm dargestellten technischen Lösungen und sozioökologischen Modelle keine Fiktion: sie existieren bereits heute! Das einzig Fiktive ist die Annahme, dass irgendwo auf diesem Planeten tatsächlich mit konkreten Veränderungen in Richtung auf eine zukunftsfähige Lebensweise begonnen wurde.