Fragwürdige Helden der Meinungsfreiheit

Das Projekt einer linksliberalen Umerziehung der Welt ist gescheitert. Elon Musk und Donald Trump verkörpern eine Kehrtwende, die jedoch auch ihre Tücken hat.

Totgesagte leben länger. Dies gilt auch für die Meinungsfreiheit, die nach Vorstößen der Tech-Milliardäre Elon Musk, Jeff Bezos und Mark Zuckerberg wieder en vogue scheint. Als „Booster“ diente dabei der Beginn der zweiten Präsidentschaft Donald Trumps. Der Polit-Wüterich verkörpert eine Kombination aus Anti-Wokismus, Rückbesinnung auf den Nationalstaat und uneingeschränkter „Freedom of speech“. Internationale Akteure wie Viktor Órban, Javier Milei, Giorgia Meloni und Alice Weidel flankieren dieses erfolgreiche Projekt. Damit ist die langjährige globale Kulturdominanz des Linksliberalismus samt ihren hypermoralischen Begleiterscheinungen gebrochen. Der Versuch, die ganze Welt ohne Rücksicht auf ihre verschiedenen kulturellen Prägungen und auf die Mentalität der Bevölkerungsmehrheit „auf Linie“ zu bringen, ist gescheitert. Angesichts von Entwicklungen, die darauf hinauslaufen, dass auch Europa aufgehört hat, Teil der „freien Welt“ zu sein, stimmt das hoffnungsvoll. Eine Idealisierung neuer vermeintlicher Freiheitsheroen wie Trump und Musk verbietet sich dennoch. Die Zensur wurde auch deshalb fallengelassen, weil sie sich als geschäftsschädigend erwies, und alle neurechten Akteure intendierten nie etwas anderes als die Unterwerfung ihrer Anhängerschaft unter Kapitalinteressen.

Am 7. Januar 2025, zwei Wochen vor der Inauguration Donald Trumps, meldete sich Mark Zuckerberg mit einer ungewöhnlichen Botschaft zu Wort. Er werde veranlassen, dass politische Zensur, deren Existenz er jahrelang bestritten hatte, auf Facebook und Instagram künftig nicht mehr stattfindet. „Wir werden zu unseren Wurzeln zurückkehren“, so der Chef des Digitalriesen Meta, „und uns darauf konzentrieren, Richtlinien einfacher zu machen und die freie Meinungsäußerung auf unseren Plattformen wiederherzustellen.“

Das war eine Kehrtwendung um 180 Grad. Diese hatte sich allerdings bereits im US-Wahlkampf angekündigt, als der Facebook-Gründer im August 2024 einen Brief an den Justizausschuss des Repräsentantenhauses schrieb. Darin beschwerte er sich über die Biden-Administration während der Coronajahre:

„Unser Team wurde monatelang unter Druck gesetzt, bestimmte Covid-19-Inhalte, einschließlich Humor und Satire, zu zensurieren.“

Damals bedauerte Zuckerberg, sich nicht früher dazu geäußert zu haben.

Der absehbare Wahlsieg von Trump hat auch einen zweiten Digital-Milliardär, Amazon-Gründer Jeff Bezos, die Seite wechseln lassen. Ende Oktober 2024 griff er in die redaktionelle Arbeit seiner Washington Post ein und ließ verlauten, dass mit der jahrzehntelangen Praxis der Tageszeitung, eine Wahlempfehlung für die Demokraten zu geben, Schluss sei.

Gegenüber diesen Nachzüglern kann sich Elon Musk als Vorreiter eines Wendepunkts in der US-amerikanischen Politik fühlen. Bereits im Oktober 2022 schloss er den Kauf von Twitter ab. Für 44 Milliarden US-Dollar übernahm er die meistbesuchte Onlineplattform, nannte sie fortan X und säuberte sie von linksliberal ausgerichteten Zensur-Algorithmen.

Damit neigt sich in den USA das Zeitalter des liberalen Globalismus dem Ende zu und wird durch eine postliberale Ideologie ersetzt. In medientechnischer Hinsicht bedeutet dies, dass der Einfluss von Männern wie George Soros sinkt und jener von Elon Musk steigt. Beide fühlen sich der Kapitalherrschaft verpflichtet.

Ersterer setzte dabei auf eine globale Zivilisationsmission, die je nach gesellschaftlichem Umfeld mittels Finanzierung von willigen Nichtregierungsorganisationen, Zensur und Farbrevolutionen durchgesetzt werden sollte. Musk hingegen verbindet seinen Höhenflug mit traditionellen Werten und einer gehörigen Portion Nationalismus, dessen mediale Diffamierung und Zensurierung durch die Globalisten er nun mit der Macht seiner Plattform und der Unterstützung durch Trump aufhebt.

Die Herrscher über das digitale Amerika — und darüber hinaus — haben sich dem Trumpismus rechtzeitig angedient.

Fehlten nur noch Google und Apple; doch bei der Angelobung Trumps tauchten auch die CEOs dieser beiden Techkonzerne auf: Sundar Pichal und Tim Cook ließen sich das Spektakel nicht nehmen. Kapital und politische Macht standen Seite an Seite.

Das Auffällige an diesem grundsätzlich in unseren Breiten üblichen Gleichschritt von Kapital und Politik ist die Branche, deren Führer da in der ersten Reihe des Kapitols standen. Das Hightech-Kapital gilt ja nicht gerade als jenes, dem die Politik unter die Arme greifen müsste, um eine Verwertungskrise abwenden zu können. In Coronazeiten war es die Pharma-Industrie, die von Staats wegen gefüttert wurde; und der Ukraine-Krieg gab der Rüstungsindustrie via Staatsnachfrage mächtige Impulse. Jetzt sind in den USA offensichtlich die Digitalkonzerne dran, die gierig nach Staatsknete schielen; mit dem Projekt „Stargate“ will Trump für sie 500 Milliarden US-Dollar locker machen. Gerade sie waren es, die noch während der ersten Amtszeit von Trump als dessen heftigste Gegner auftraten. Nun also der Kotau vor der Staatsmacht (…) und die Zuversicht, mittels Anerkennung politischer Vorgaben die Gewinnzone erweitern zu können.

Trump und der „Tiefe Staat“

Doch neben der wirtschaftlichen Logik, die High Tech und Medienkonzerne in die Arme Trumps treibt, ist es auch eine kulturelle Zeitenwende, die mit der Hinwendung von Zuckerberg, Musk und Co. zu Trump einhergeht. Folgt man dem im Westen geschmähten und von der EU auf die Sanktionsliste gesetzten russischen Philosophen Alexander Dugin, dann spielt sich vor unseren Augen in Amerika eine wahrhafte Revolution ab: eine postliberale, rechte Revolution.

In seiner Mitte Januar 2025 veröffentlichten Analyse „Die Ideologie des Trumpismus wird die USA und die Welt verändern“ spricht Dugin vom Ende einer jahrzehntelangen US-Mission, die Standards der liberalen Demokratie auf die gesamte Menschheit übertragen wollte. Die Rolle des Nationalstaates war gegenüber diesem Gehabe und dem globalen Anspruch in den Hintergrund getreten. Man hatte versucht, im Rahmen einer „Global Governance“ die Welt am US-Zivilisationsmodell auszurichten.

Mit der 47. Präsidentschaft kehrt sich dieses Verhältnis um. „Amerika den Amerikanern“ lautete ein Leitfaden der Monroe-Doktrin aus den 1820er Jahren, den Trump nun wieder aufnimmt und weiterspinnt. Am US-Expansionismus ändert dies nichts, aber er wird anders begründet und betrieben. Die Beispiele aus Trumps erster geopolitischer Rede zeigen deutlich, worin der Unterschied liegt. War es unter globalistisch-liberalen Vorzeichen für die USA nicht von Belang, ob Kanada, Grönland oder der Panama-Kanal staatliche Eigenständigkeit besaßen, herrschten doch überall dieselben liberal-demokratischen Zustände einer neuerdings „regelbasiert“ genannten Ordnung, so zeigt die Forderung nach Übernahme beziehungsweise Zukauf von außerhalb der USA liegenden Territorien eine Stärkung der Rolle des Staates gegenüber der globalen Agenda.

Dugin fragt sich auch, wie es Trump gelingen konnte, den „Tiefen Staat“, der seine erste Amtszeit noch heftigst bekämpft und phasenweise wirkungslos gemacht hatte, auf seine Seite zu ziehen beziehungsweise Trump zu dessen Exekutive zu machen. Und Dugin offeriert zwei — höchst interessante — Antworten. Zum einen war offensichtlich, dass die Durchsetzung liberaler Standards im globalen Maßstab zunehmend auf Widerstände stieß. Es bedurfte immer härterer Maßnahmen, die von der Einschränkung der Meinungsfreiheit über Wirtschaftssanktionen bis zum Krieg reichten, um westlichen Werten Geltung zu verschaffen; und schlimmer: es klappte nicht.

Die liberal-globale Agenda scheiterte. Russland, China, Indien und der halbe afrikanische Kontinent sowie eine Reihe von Ländern mit muslimischer Bevölkerung verweigerten deren Umsetzung. Der körperliche und geistige Zerfall von US-Präsident Joe Biden konnte als Sinnbild dieses Scheiterns gelesen werden.

Zudem hatten sich die politischen Eliten in seltsame Parameter dieses Global-Liberalismus verrannt: die Propagierung von LGBTQ-Standards und all der anderen woken Duftmarken stieß in weiten Teilen der Welt auf Ablehnung; und sie hatten immer weniger mit dem eigentlichen Zweck globaler Herrschaft, nämlich der Durchdringung von Märkten, zu tun.

Zum anderen unterstellt Dugin, dass sich führende Vertreter des militärisch-geheimdienstlich-medialen Komplexes, also des Tiefen Staates, von der Strauss-Howe-Generationentheorie beeinflussen haben lassen. Diese besagt, dass Generationenwechsel bedeutenden Einfluss auf Kultur und Gesellschaft haben und diese alle 80 bis 90 Jahre große Transformationen hervorrufen. Mitte der 1990er Jahre haben die Demographen William Strauss und Neil Howe eine solche große generationsbedingte Wende für die 2020er-Jahre vorausberechnet. Die Faktizität könnte dabei weniger von Bedeutung sein als der Glaube daran. Jedenfalls ist zu beobachten, dass US-Präsident Donald Trump im Jahr 2025 auf weit weniger Widerstand in den Strukturen des Tiefen Staats stößt als angenommen.

Und die Meinungsfreiheit?

Im Kampf um die Diskurshegemonie gewinnen dabei die Verfechter der Meinungsfreiheit die Oberhand. X, Facebook und Instagram haben diesbezüglich ihre Algorithmen geändert und Faktenchecker, die an Orwell’sche Wahrheitshüter erinnern, rausgeschmissen beziehungsweise durch sogenannte Community-Notes (kollektive Anmerkungen) ersetzt. Zwei Gründe scheinen dafür ausschlaggebend. Da ist zum einen das Geschäftsmodell der Medienplattformen selbst, das sich durch staatliche Zensurmaßnahmen naturgemäß eingeengt fühlt. Jede Einschränkung des Debattenraums ist für Konzerne, die gerade von diesem leben, profitmindernd. Und das eingeforderte Aufspüren und Löschen von Desinformation oder Hassrede — was immer das in welchem Kontext sein soll — ist für die Betreiber mühsam und kostspielig.

Zum anderen haben die großen Digitalkonzerne auch erlebt, wie das sich liberal-demokratisch verstehende Spektrum der Mainstream-Medien jedes ihr unliebsame Posting in Bezug auf Coronamaßnahmen oder Migration als verschwörungstheoretisch oder rechtsradikal diffamiert und die Plattformbetreiber dafür gescholten hat. Auch Donald Trump persönlich machte damit seine schlechten Erfahrungen. Im Januar 2021 sperrte Twitter seinen Account, nachdem er auf der Plattform angekündigt hatte, seine 75 Millionen WählerInnen würden auch in weiterer Zukunft eine „gewaltige Stimme“ haben und er werde an der Inauguration von Joe Biden nicht teilnehmen. Diese Aussagen werteten die Trusted Flagger (vertrauenswürdige Hinweisgeber) der Online-Plattform als indirekte Anstiftung zur Gewalt. Erst nach der Übernahme von Twitter durch Elon Musk wurde der Account von Trump im November 2022 wieder freigeschaltet.

Am 20. Januar 2025, dem Tag seiner zweiten Angelobung, unterzeichnete Trump ein Dekret, das „staatliche Zensur sogleich gestoppt werden muss“. Konkret verbietet die Anordnung allen zuständigen staatlichen Organen jegliches Verhalten, das „die freie Meinungsäußerung eines amerikanischen Bürgers einschränkt“. Damit schlagen die USA unter dem neuen Präsidenten den entgegengesetzten Weg zu jenem in Brüssel ein, wo mittels des EU-weit ausgerollten „Digital Services Act“ eine wahrhafte Zensurmaschine in Gang gesetzt wurde.

Neben den oben angeführten Gründen mag für das Dekret des Präsidenten, die Digitalkonzerne von meinungseinschränkenden Fesseln zu befreien, auch kennzeichnend sein, dass Trump keine Angst vor „Desinformation“, „Hassrede“ und dergleichen verspürt. Kein Wunder, mag man einwenden, er selbst stünde ja genau dafür und betreibe immer wieder „Desinformation“. Von welchem Standpunkt aus eine solche bezeichnet wird, darüber kann nun allerdings offen diskutiert werden.

Die beispielsweise von Trump bereits im April 2020 geäußerte Ansicht, das Covid-19-Virus stamme aus dem chinesischen Labor in Wuhan, wurde lange von Mainstream-Medien als Verschwörungstheorie und Desinformation gebrandmarkt. Mittlerweile hat sich diese Einschätzung allerdings als die wahrscheinlichste Erklärung für den Ausbruch der Coronapandemie herausgestellt.

Den vielen, oft wirren Aussagen des neuen US-Präsidenten muss und soll man nicht zustimmen, mit seinem Zensurverbot hat er allerdings einen Debattenraum erweitert, der genutzt werden kann: ein Lichtblick im Schatten des digitalen Plattformkapitalismus.

Radikale Meinungs- und Pressefreiheit bringt immer auch viel Schmutz und Schund mit sich, das war bei der deutsch-bürgerlichen Revolution im Jahr 1848 nicht anders, als erstmals — für kurze Zeit — totale Pressefreiheit existierte. Aber eine sich demokratisch nennende Gesellschaft muss das aushalten; und kritisch denkende Menschen sollten darin eine Chance sehen und sich nicht darüber sorgen, weil damit „jahrelange Bemühungen zur Bekämpfung der Verbreitung falscher Informationen im Internet zunichtegemacht“ würden, wie zum Beispiel die Frankfurter Rundschau vom 21. Januar 2025 das Dekret von Trump für ihre Leserinnen und Leser interpretierte.

Die „jahrelangen Bemühungen“ sind die Crux, nicht die Aufhebung von Zensurmaßnahmen.

Brüssel und Berlin ticken anders. Hier in EU-Europa wird auf Basis des „Digital Services Act“ („Gesetz über digitale Dienste“) munter an der Zensurschraube gedreht. Als Vorbild dient das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz von 2017, das digitale Großkonzerne dazu verpflichtete, Falschmeldungen, Desinformation und Hassrede zu löschen, widrigenfalls hohe Strafen zu gewärtigen sind. In Ziffer 2 des Digital Services Act fordert die EU von allen Plattformen „Sorgfaltspflicht für Anbieter (…) im Hinblick auf die Art und Weise, wie jene gegen rechtswidrige Inhalte, Online-Desinformation oder andere gesellschaftliche Risiken vorgehen sollten“. Mit der Einschränkung von Meinungsfreiheit soll also neben Rechtsbrüchen „gesellschaftliches Risiko“ bekämpft werden — man kann den Satz nicht anders lesen. Die Angst der Herrschenden spricht aus derartigen Formulierungen, Angst vor unkontrollierbaren digitalen Plattformen, die gesellschaftlich widerständigen Kräften Platz und Gehör verschaffen.

Besonders im Visier der Europäischen Kommission steht zurzeit Elon Musk mit seinem Online-Dienst X. Er hat sich bislang nicht den Erfordernissen des Digital Services Act unterworfen. Deshalb verlangt Brüssel von X den Zugang zu seinen Programmierschnittstellen und Algorithmen, und zwar bis 15. Februar 2025. Sollte Musk dem nicht nachkommen, drohen Bußgelder in der Höhe von 6 Prozent des Jahresumsatzes. In mehreren EU-Verfahren soll X in die Knie gezwungen werden, um die „Eindämmung von Hassrede und Desinformation“ bewerkstelligen zu können.

Der damalige EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen, Thierry Breton, schrieb bereits am 12. August 2024 einen wutentbrannten Brief an Elon Musk persönlich. Er endete mit einer veritablen Drohung: „Meine Kommission und ich werden genau darauf achten, dass kein Bruch des Digital Services Act vorliegt; und wir werden nicht zögern, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln inklusive dem Erlass einstweiliger Maßnahmen seine Einhaltung zu gewährleisten, um damit ernsthaften Schaden von EU-Bürgern abzuwenden.“

Nach dem Einzug von Donald Trump ins Weiße Haus und dem Vorwurf von Meta-Chef Mark Zuckerberg, die EU betreibe mit dem „Gesetz für digitale Dienste“ Zensur, könnte sich der kalte Wind der Restriktionen europaweit in Richtung eines freien Lüftchens drehen. Unter Führung der aktuellen Kommission von Ursula von der Leyen sieht es allerdings nicht danach aus.

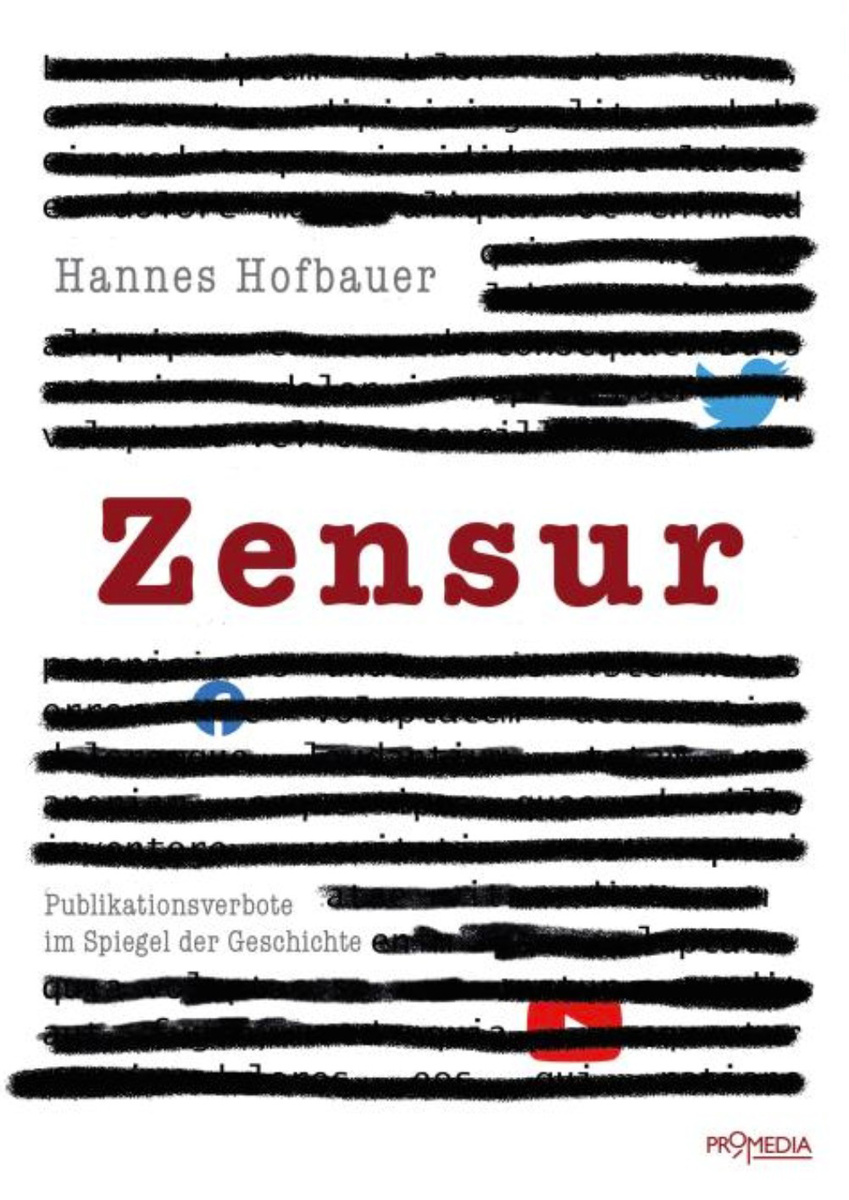

Redaktionelle Anmerkung: Von Hannes Hofbauer ist zum Thema erschienen: „Zensur. Publikationsverbote im Spiegel der Geschichte. Vom kirchlichen Index zur YouTube-Löschung“ (Promedia Verlag, Wien).

Hier können Sie das Buch bestellen: Buchkomplizen